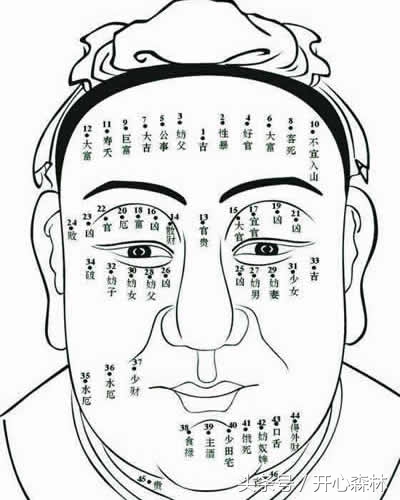

翳 yì:上下结构,上展下收。

上部“殹”字整体稍抗肩,左收右展。左边“医”勿宽:先写“匚”旁的横画,露锋起笔,然后抗肩上行,渐重,勿长。再写里面“矢”字,撇笔虚接起笔,稍立,勿长;横画大扛肩,勿重、勿长;长横起笔稍左探,大抗肩,右边收笔与上面横画驻笔基本平齐;撇笔实接起笔,撇身上部稍重,过横画后快速撇出,勿长;最后点画靠上,勿长。最后写“匚”旁的竖折,起笔留有气口,斜切,稍重,下行稍左斜,略带弧形,到位后笔锋不离纸面,向上稍抬、向右写横,抗肩,渐重。右边“殳”上收下展:首撇起笔比左部稍高,撇身稍直,收笔轻顿;横撇虚接起笔,横勿重,一带而过,接着往上稍抬笔锋,顿笔写撇,指向比左撇稍立。中间小横大抗肩,不要写重,收笔托住撇笔。下面“文”,撇笔勿长,注意角度;横画虚接起笔,大抗肩;下面撇笔注意写准起笔位置,撇身弯而有力;最后反捺,舒展放纵,以平衡整字。

下部“羽”旁紧靠上部,左收右展,其中心要与上部中心直对。左边“习”字取斜势:横折钩露锋起笔,横画大抗肩,渐重,勿长,到位后顿笔、稍内擫写竖,中间稍细,垂直劲挺,钩勿大;点、提笔紧凑呼应,稍偏左。右边“习”字要平稳:横折钩方笔起,位置稍高,横画稍抗肩,略呈仰势,勿长,到位后顿笔、略内擫写竖,厚重有力,稍长,钩勿大;点、提笔写成两个点笔,呼应,偏左。

陆柬之

王羲之

赵孟頫

怀素

隋 智永 《真草千字文》

隋 智永 《真草千字文》

宋 苏轼 《洞庭中山二赋》

晋 王献之小楷《洛神赋十三行》

清 郑燮《行书七言联》