1948年,汪曾祺在上京途中,给黄裳的信中写到:“我对于土里生长而类似果品的东西,若萝卜,若地瓜,若山芋都极有爱好,爱好有过桃李柿杏诸果,此非矫作,实是真情。”

萝卜人人都知道,地瓜在很多地方——比如河南山东——就是番薯(文中食物皆有异名,故而尽量采用学名,以下均按此原则),但又提到了山芋,这是江苏上海人一带对番薯的称呼。

汪老是高邮人,他当然也会用山芋这个词。

问题就来了,如果山芋是番薯,那地瓜是什么?

因为他说到“类似果品”,我便想起,今年夏天,暑假将尽时,朋友来看我,我带着她去买菜,顺带参观世情。

快出菜场时停步:“我们买点儿地瓜当水果吃。”

朋友以为本地有生吃番薯的习惯,小吃一惊,但也打算入乡随俗。

不料看我捡起几个矮矮扁扁、更像白色小南瓜、也像放大蒜头的东西——她有恶趣,说像“几个屁股连在一起”——大吃一惊,“这是地瓜?”

我才意识到她不认得:“这里叫地瓜,我也是后来上网查到它叫凉薯的。”

——学名是豆薯。

豆薯

有时,卖菜人也叫它白薯。理由显而易见,白色的薯嘛。他们并不知道,在北京,白薯是指番薯。

小时候过北京不算,三十年前,大约是我成年后第一次上北京。

朋友请我在小馆子吃火锅,涮菜里赫然列着:白薯。

我好奇心重,立刻问服务员,服务员想来被我问蒙了,不知道如何解释,转身登登登走了,亲自抱着实物出来给我看——哦哦哦,原来就是无人不知谁人不晓的番薯。

好丢脸。又像装高贵,假装五谷不分以彰显自己是豌豆公主。

回想起来,不知白薯是红薯,是没道理的事。

因为我从小看“京派小说”,老舍、邓友梅、叶广苓、王朔……个个都提过烤白薯:

老北京城的记忆,是冬天的吆喝声:只要兜里还有个制钱,一听“烤白薯哇真热乎”,非买不可;

饿瘪得像臭虫的穷人,瘦得起棱的狗,买不起,围着烤白薯的挑子,靠那一点热香苟延残喘;

大院里的穷孩子,有时候只能买一斤麦茬白薯(山东北京等地,番薯分冬春两季,麦茬白薯指收麦之后种植的冬番薯),连皮带须子都吞了下去;

当今盛世,过健康生活、青春活泼的女孩子,“跑完步气喘吁吁,站在路边吃焦脆的炸油饼和松软的烤白薯。”

还最爱吃烤白薯焦黄的皮,男人就把皮都剥给她。

我看书从来喜欢看吃,读得津津有味,但当时没有网络,我又不求甚解惯了,从来没想过那是番薯——在湖北,它被称为红苕。

苕是个古字,《诗经》有之,“苕之华,芸其黄矣。”

但此处苕念“条”,是凌霄花。

湖北话里的苕念“韶”,就是番薯,别无它意。

“苕粉”是番薯粉,“苕面窝”是番薯面窝,“苕货”是不严重的骂人话,是“笨蛋”的意思,可能是一场大架的开头,也是对爱人对小孩的亲昵称呼,且笑且嗔。

不过我很早就知道地瓜是番薯。

因为我妈是河南人,她就是这么说的。

四岁那年,外婆去世,我妈带我和二姐回家奔丧。丧事长短一概不记得,就记得我在蓝天下打秋千——清寒的冬天,天蓝得让人别无他想。

另一个细节是:床边堆满地瓜干,我整天不住嘴地吃。都睡下了,嘴里还在嚼呀嚼,嚼着嚼着睡过去了,第二天醒来,地瓜干还在牙齿间。

满嘴皆酸,是糖被唾液里的酶分解了,又发酵了一夜的后果。

——活该我中年之后,要一次次去口腔医院。

年少时的愚蠢,老了都要买单。

知道“山芋”是番薯,比知道“白薯”更晚。

虽然我也是十来岁就看张爱玲,里面屡屡提到“烘山芋”,但当时我没想到它就是“烤番薯”。

关于烘,南方人很熟悉。

武汉和上海一样,冬天没有暖气,时常连日雨雪,被褥只能将脏就脏,一冬不能换洗。

衣服洗过了经久不干,凑合放炉子火盆上烘一下,借人工热度,烘出袅袅湿气,逼它渐干。

一冬天,满屋子铺天盖地都是这些半湿半干的衣物。

现在科技进步,烘的工艺不变,器具变成电油汀、电暖炉、电加热器。

费电得很,一晚上十几度电。又不安全,说明书上都三令五申表示:禁止搭衣服。

而且一般只能烘干,烘出一段微热的烟火气就不错了。

要到能烧熟食物的程度,非着火不可。估计上海话里面的“烘”跟我们说的“烘”不完全一个意思吧。

但一旦知道了,再读张爱玲的《道路以目》:“烘山芋的炉子的式样与那黯淡的土红色极像烘山芋。”

还真是。从小看到大,烤红薯的炉子都是直直的大圆筒,多半是汽油筒,外面刷了砖红的漆。

卖的人不时伸手或者钩子进去探摸,把烤好了的番薯,垒垒地堆在炉口上,一种惨淡的大丰收景象。

有山芋,自然就有洋芋。

也是快二十年前,我第一次去昆明,晚上脱离大部队和朋友吃烧烤。

把所有我不认识的东西都点了一遍。端上来一看:啊,烤洋芋就是烤土豆片,洋芋粑粑就是土豆饼。

之前我顶多知道土豆又叫马铃薯,还是我第一次吃肯德基被人家教育的结果。

店员递出薯条来,我不接,与他大眼瞪小眼:这是什么?

这是土豆。

为什么不叫土豆条?

土豆学名马铃薯。

现在当然大家都习以为常了,薯片是土豆片,炸洋葱薯圈是洋葱土豆圈。

倒是有一次我在一家写着台南盐酥鸡的小店,点甘梅薯条和椒盐薯条各一份,结果前者是番薯条,后者是马铃薯条。

平时不理会,这么放在一起一对比:

番薯条香润满口,是憨笑着的红脸大汉,魁梧身形下有一颗甘甜的心;

马铃薯条则是黄种美人儿,黄白瘦高,看着如枪似棒,入口真面,可以随便欺负。

总之,我在昆明的时候,边吃边想:

番薯叫山芋,马铃薯叫洋芋,是否可以证明,番薯传入中国在前,已经抢先被国有化了,马铃薯则一直被当作是外来品?

不好说。

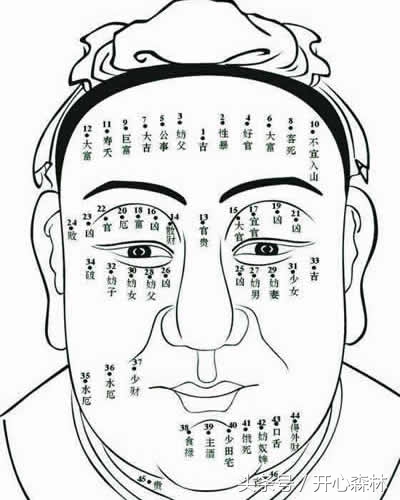

又情不自禁想起芋头来了——还是它最老实,就叫芋头,偶尔叫个芋艿啥的,也不大会有歧义。

白芋长得寒酸,荔浦芋头真像番薯——一查,不同目不同科不同属。

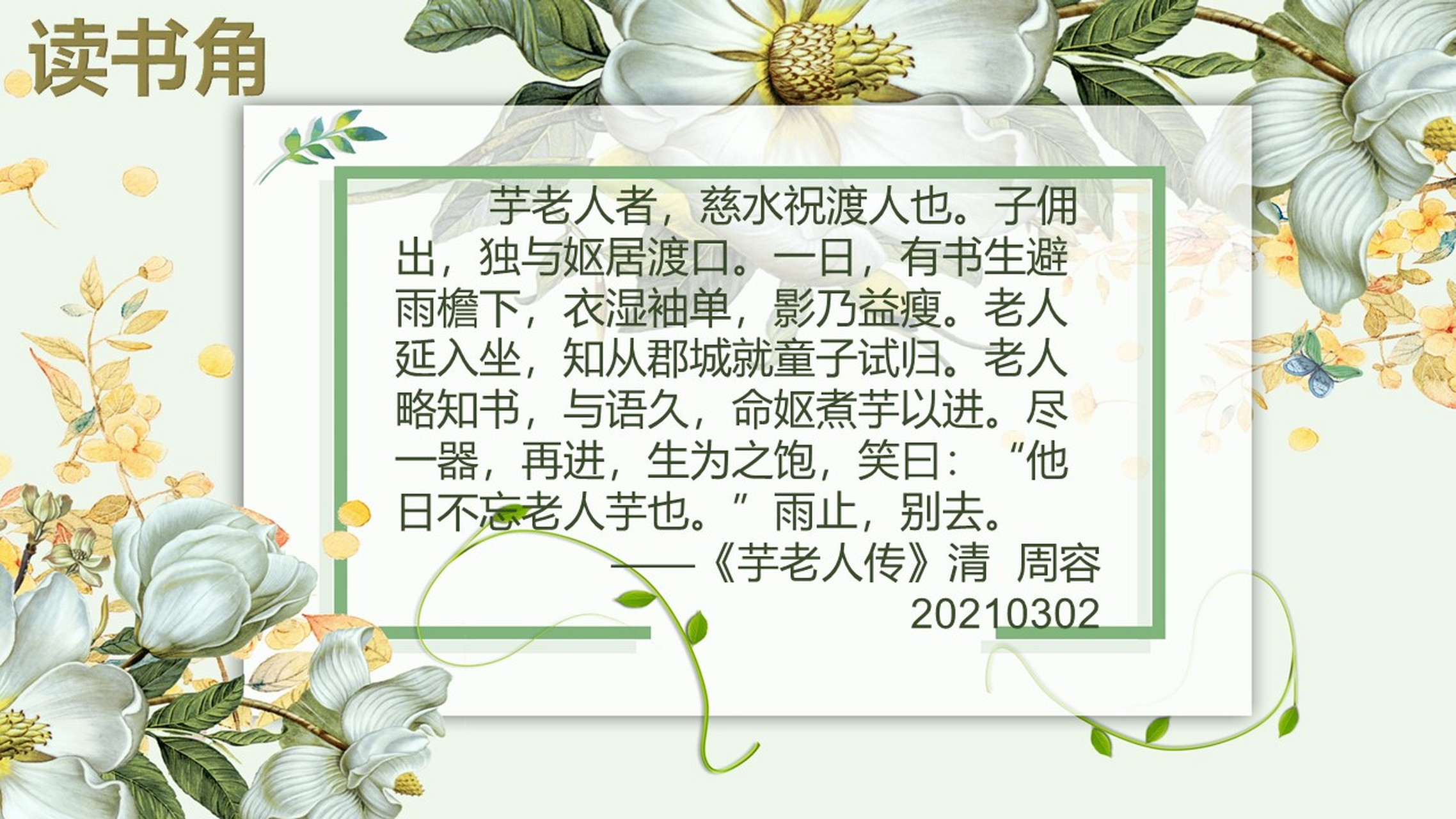

中学时候,学过一篇古文叫《芋老人传》,是个类似翡翠白玉汤的故事:

穷书生在风雨之夕,“衣湿袖单,影乃益瘦”,遇见贫家老人的“煮芋”,连吃两大碗。书生登上天子堂后,以宰相之尊,还记得煮芋的“香而甘”,以怀旧之心一尝,“辍箸”,实在食不下咽。

芋老人趁势进谏:芋还是那个芋,变的是大人你呀,“时位之移人也。”

可不是,小时候再怎么巴巴盼望迪斯尼乐园,为人父母后带小孩去玩儿,只觉得排队累如狗,毫无兴致。

而我好奇的仅仅是:老人煮的,到底是山芋、洋芋还是芋头?

番薯、土豆和芋头,三种都能白煮。

番薯最可爱,也最“香而甘”。但还是芋头最有说服力,白芋面面的,口感就是“淀粉”二字,白煮一点味道也没有。

闽南佳肴“芋泥”,要放很多很多、能甜死蚂蚁的糖。

所以,如果觉得它“香而甘”,才真是力透纸背的饥寒交迫。