榫卯结构是中国古建筑的重要特点之一,是数千年以来古建筑的灵魂所在。榫卯的每一个设计都有其存在的合理性和必然性,不仅要满足建筑的结实耐用,还要保证美观。榫卯结构除了体现在建筑本身以外,还蕴含着中国传统的文化思想。作为中国传统文化的重要组成部分,榫卯结构也为中国的复兴之路提供了强大的文化自信。

什么是榫卯?

中国木质的古建筑,各个构件采取凹凸部位相结合的连接方式,以实现各部位的固定,保证建筑具有良好的抗震稳定性,这种连接木质器物的结构方式就是榫卯。

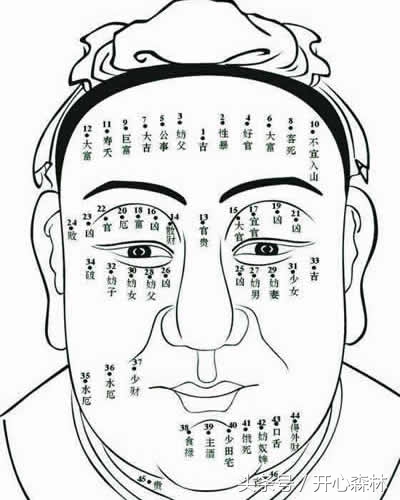

榫卯,《集韵》对“榫”也有记载,“剡木入窍也”,俗谓之“榫头”,亦作“笋头”。榫卯,是实木家具中相连接的两构件上采用的一种凹凸处理接合方式。凸出部分叫榫(或榫头);凹进部分叫卯(或榫眼、榫槽)。通过这“一凹一凸”,使得建筑能够在复杂的外部环境影响下,各部件牢不可分。

这种创造性的连接方式,使得传承下来的建筑历经几百甚至上千年,依旧屹立如初,实现了科学和艺术的完美结合。

榫卯的发展

从考古发现来看,榫卯结构的实物可追溯到7000多年前的河姆渡时期。在河姆渡遗址的干阑式建筑遗迹中,最有影响的是出土了上百件带榫卯的木构件,这些榫卯构件制作之科学、规模之宏大,为我国所罕见,是人类文化史上最早的杰作,考古学家称之为7000年前的奇迹。

春秋战国时期,“榫卯”制作技术,已达到相当高的水平,秦汉时期的砖墓,熟练地运用了“榫卯”技术,是我国历史上砖石结构使用“榫卯”的有力例证;唐宋时期“榫卯”技术已完全成熟,宋《营造法式》对“榫卯”技术加以总结,将这种技术归纳概括,列出“鼓卯”、“螳螂头口”、“勾头搭掌”等数种。

随着木材的大量使用、生产力的提高和金属工具的普及,“榫卯”的使用范围也不断扩大,制作技术空前发展,“榫卯”的形式和用途更加丰富与规范。除木结构使用榫卯外,砖石结构使用“榫卯”也很常见,进入明清两代,由于家具形式的丰富,促使“榫卯”技术走向高潮。明清木构建筑常见的“榫卯”,主要有二十多种,如:管脚榫、馒头榫、燕尾榫、龙凤榫、透棹、半榫、穿销榫、桁椀、银锭榫等,即使是今天建造木构房屋,开榫卯仍然是使用的主要技术。

榫卯为何如此牢固?

物理性质上的避弱就强

从物理性质方面来看,木质材料由纵向纤维构成,只在纵向上具备强度和韧性,横向容易折断。榫卯通过变换其受力方式,使受力点作用于纵向,避弱就强。

构造上的巧夺天工

古代的能工巧匠以天马行空的想象力和精湛的工艺,创造出无与伦比的榫卯构造方式,将木质材料的应用推到了登峰造极的水平。在牢固的基础上,不同的榫卯满足于不同的应用方式,其结构样式更是多达上百种。榫卯在我国几千年的沉淀与发展中,实用、美观、坚固三者兼备,代表着木质材料在形式构造方面的最高典范。

结构上的刚柔并济

木质材料受温度、湿度的影响比较大,榫卯同质同构的链接方式下,使得连接的两端共同收缩或舒张,整体结构更加牢固。而铁钉等金属构件与木质材料在同样的热力感应下因膨胀系数的不同,从而在连接处引起松动,影响整体的使用寿命。刚的一面,体现在凹凸面相互咬合后不用钉、绳、自然形成一个整体提高整体的负荷能力,柔的一面,能够承受一定的变形消耗一些能量、减少结构响应榫卯的具体应用。