作为中国的传统的美食,饺子有着不可撼动的地位,特别对于东北地域的人们来说。饺子在其生活中有着不可替代的作用。从新年伊始到岁末,重大的节日饺子都得端上桌。饺子代表了喜庆团圆,没有饺子的传统节日似乎总是缺少那么一点喜庆的气氛。尽管南方的人们可能会有些不同看法,在一些地区,饺子确实可以被汤圆平替,但是在中国北方特别是东北地区,饺子无疑还是第一选择。

毫无疑问,饺子是东北饮食文化的一个最著名的符号。上世纪八九十年代东北老工业基地开始衰落,东北人开始外流。东北饺子文化也开始扩散传播,“正宗东北饺子”的招牌在中国的大街小巷落地生根。可以说,如果要给东北的饮食文化选出一个文化代表,饺子毫无疑问就是最佳选择。

而所谓的“桌饺”是这几年来从短视频上崛起的一种特殊的文化现象。“桌饺”顾名思义就是把饺子直接倒桌子上吃的一种方式。这种特殊的吃法在互联网上似乎很受欢迎。打开一个关于“桌饺”的短视频,你可以看到:泛着油腻的桌面上倒满了饺子,一家人其乐融融的用筷子在桌子上捡着饺子放嘴里,嘴里边吃还边叨咕着“东北就这么吃,实惠儿的”,然后说出了那句东北段子常用结束语“老铁们,没毛病”。

典型的“桌饺”场景

就桌饺这种特殊的吃法,笔者特意去问过东北的朋友,在问及是否吃过“桌饺”时,得到的都是否定的答案,笔者再去互联网上查找关于“桌饺”的民俗文化资料,发现根本没有这种情况,也就是说,“桌饺”文化现象根本没有现实的文化活动做支撑,是一种互联网时代下被“创造”出来的文化民俗,不具备现实性。在东北,根本没有所谓的吃桌饺的风俗习惯。

既然桌饺文化并不存在,那为什么“桌饺作为东北饮食文化的一部分”这种文化符号依然风行于互联网之中呢?

毫无疑问,“东北桌饺”这种文化现象肯定不是东北人视角下的“东北饮食文化”。这种文化现象的始作俑者是否是东北人这一点也存在疑问。也就是说,桌饺文化下展现的东北并不是“东北人的东北”,而是外人建构出来的东北”是一种失实的、带有相当的刻板印象的文化。从这种现象我们可以看出,在互联网东北文化建构的过程中,东北人的声音是缺位的,东北人的声音无法定义东北,致使东北桌饺这种完全子虚乌有的现象成为互联网上东北饮食文化的一个符号。从这种现象我们可以看出,在当今中国的地域文化中,东北文化作为其中重要的组成部分,反而其定义和发展的主体——东北人,在这之中的所扮演的角色却是缺位的。

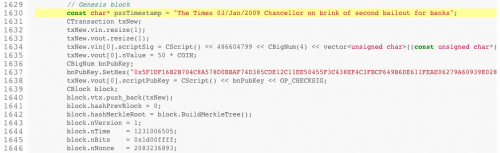

东北人在东北文化的话语权的丢失,其实有着深刻的政治经济因素。在共和国建立初期,东北是全国首屈一指的重工业基地,随着社会主义建设和工业化的发展,东北文化也随之发展。东北文化一度提供了建国初期社会主义话语叙事中众多重要的文化符号:如“铁人精神”“大庆精神”,东北也在那个时期向全国输送大量文艺作品,例如新中国第一家电影制片厂——长春电影制片厂,堪称新中国电影的摇篮,先后拍摄故事影片900多部,译制各国影片1000多部,《五朵金花》《上甘岭》《英雄儿女》《刘三姐》《白毛女》《董存瑞》《人到中年》等一大批优秀作品影响了几代人的成长。东北在社会主义时期是中国许多地方的楷模。至少在那个时期,东北在全国民众眼中是一个的很重要的地方,东北文化也是社会主义文化的一个重要代表。这时候,东北人还是牢牢掌握着东北文化的话语权的。政治和经济上的特殊地位给予了其话语权的保障。

长春电影制片厂被誉为新中国电影事业的摇篮

改革开放以后,随着东北政治、经济的地位迅速下降,东北由“共和国的长子”变成了需要被“振兴”“发展”的老工业基地,东北在全国的经济政治形象一下子由输出者变成了需要被输入者。这种现象的转变,也使得东北人丢失了在文化上的话语权。东北人丧失了对外输出“东北人眼中的东北”的权力。而东北文化定义者身份的真空立马被主流文化所占据,主流文化成为了“东北文化”的定义者。它占据了舆论的制高点实际上成为了一种文化霸权,而“文化东北”这一概念被其任意涂抹,不管是否是有意的还是无意的,但一定是不公正的,充满刻板印象的。毫无疑问,这样的“东北文化”是一种“他者”。主流文化建构出了一个“他者”的东北,他们建立的刻板印象淹没了东北人微弱的抗议声。于是,这些日益脱离根基的刻板印象与东北人真实的生活境遇渐行渐远,却凭借着其自身强势的影响,成为一种现实。东北人不需要大金链子小手表、不需要大碴子味东北话、不需要“老铁666”,但是主流文化需要。主流文化需要的是这种东北的文化现象,而这种文化现象所产生的文化价值,却是真正的东北文化难以给予的。因此我们可以看到,互联网上相当多东北自媒体人刻意模仿着主流文化所建构出来的东北文化形象,再进一步把它加工成热梗,久而久之,枷锁便戴到了自己身上。

萨依德在《东方学》中着重描述了“东方主义”这一概念,萨义德在他的著作中提到,欧洲人所谓的东方学是一种根据东方在欧洲西方经验中的位置而处理、协调东方的方式,在这种方式中,东方成为了欧洲物质文明和文化的内在组成部分,是欧洲自我得以建立的他者。“对于欧洲而言,东方既不是欧洲的纯粹虚构或幻想,也不是一种自然的存在,而是一种被人为创造出来的理论和实践体系,蕴含着漫长历史积累下来的物质层面的内容。”(《东方学》)这一对萨义德观点的总结,恰如其分地表述了东方主义的实质内容。萨依德认为,东方主义属于西方建构产物,旨在为东西方建立一个明显的分野,从而突出西方文化的优越性。并且,这种建构及论述,与那些国家的真实面貌几乎毫无关系。

傅满洲就是东方主义下的产物

这就是说,西方人自己自我构建了一个面目全非的、甚至本来可能不存在的东方,用来区别自我与他者。那么,东北文化形象的演变是否是一种东方主义下的产物呢?至少在笔者看来主流文化对东北文化的认知,存在着一种东方主义式的思想偏向。它比刻板印象复杂,它比优越感需求高级,它比人云亦云理性,它用善意包裹恶意,它不是歧视,但往往包含着非恶意的巨大歧视;它不是刻板印象,却以追求刻板印象为重要手段;它不是优越感需求,可是它经常带着优越感出发。可以说,被主流文化凝视下的东北文化,失去了它的本真性,成为了一种地域猎奇化的产物,这就不难解释诸如“大金链子”“社会摇”之类的互联网短视频文化被扣上东北文化的帽子,更进一步“桌饺”成为“东北特色民俗”。

每个地方的文化都是本地人在本地的特殊环境下发展起来的文化,它的存在自有它自身的合理性和必要性。而叙述这种文化的主体,只可能是本地人,或者说以本地人视角而出发的叙述者。外人没有理由依据自己的文化标准对“他者”文化说三道四,更不能“热心过度”地对“他者”文化进行“干预式”发展,这有可能导致“好心干坏事”,东北文化要想实现复兴,必须要明确叙述的主体,如果把东北民俗文化推向全国乃至世界其他地区,那更要着重注意叙述的自我,首先要明白,民俗也好乃至其他文化方式也好,只可能是“东北人的东北民俗文化”,而不是他者凝视下迎合主流文化的异质东北文化。