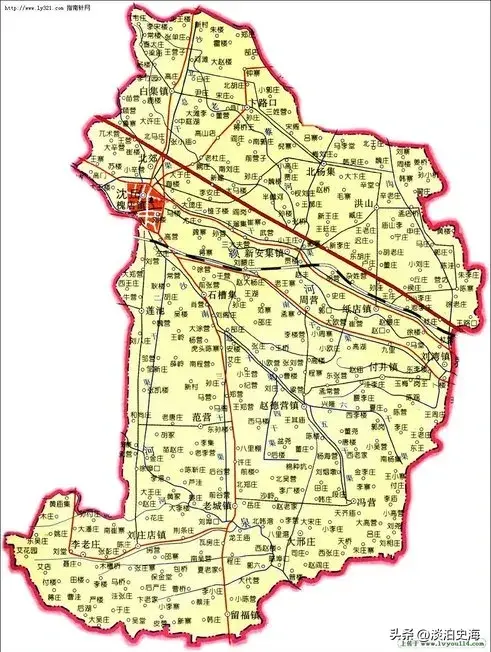

沈丘县是河南省周口市下辖县,古称秣陵,位于河南省东南部, 豫皖交界处,居颍水中游,西临项城,东与安徽界首接壤。

沈丘县历史悠久,早在4500-7000年的上古时代,就有人劳动、生息、繁衍在这片土地上。西周初年,约公元前1042年,周成王封周文王第十子聃季载于今沈丘南部一带,建立沈国,都城在安徽临泉西侧古城。同一年,周成王又封叔父季毂于今沈丘县北部一带,建立项国,都城在今沈丘县槐店镇西侧赵古台一带。沈国初封时为侯国,周厉王时贬为子国,改称沈子国。公元前506年,沈子国被蔡国所灭,都城改为“沈集”。项国初封时因属子爵级,所以又称项子国。公元前643年,项子国被鲁国所灭,仅存“项”地名。

项子国和沈子国灭亡后,今沈丘一带形成南北两个政区。从春秋战国开始,直至到明弘治十年(1497年),沈丘南北两个政区的建制沿革是完全不同的。其中,北部政区(原项子国)的历史沿革如下:

战国时,周赧王三十七年(前278年),秦攻打楚国,占领楚国都城。楚都由郢迁到陈(今淮阳),以项(槐店西)为“别都”。属颍川郡(今阜阳)。

汉高祖五年(前202年)置项县,治所在今槐店西,三国时,项县归魏,属陈郡。两晋时归梁,属汝南郡。

南朝宋永初年(420年)置项城县。南朝齐时,又改称项县。北魏项县属陈郡。东魏先后置项县、南顿县,属陈郡。东魏孝静帝天平二年(532年),在项县侨立秣陵县,属北丹阳郡,项县仍属陈郡。北齐时项县属信州。北周改信州为陈州,项县属陈州。

隋开皇三年(583年)秣陵县在项县侨立止。大业初废陈州置淮阳郡,辖项城县、南顿县。

唐武德六年(623年),废颍东县并入项城县,属陈州。

五代,宋、金时期,建制归属不变,治所一直在槐店西。

元代至元二年(1336年),项城县废,不久复置。

明弘武元年(1368年),南顿县撤销,东部边域并入项城县。宣德三年(1428年),项城县由槐店迁至珍寇镇(今项城市秣陵镇)。“项”作为县名在沈丘由此为止。

南部政区(原沈子国)的历史沿革如下:

春秋时,周襄王二十九年(前623年),置寝丘邑,治所在今临泉古城,属楚。

秦时置寝县,属陈郡。

西汉时,寝县属汝南郡。

东汉建武二年(26年),寝县改称固始县,直到三国时期仍属汝南郡。

西晋时,固始县属豫州。

东晋咸康二年(336年),固始县废,入新蔡县,后复置固始县。

南北朝时,南宋、北魏俱袭晋制。

东魏武定七年(549年),在古寝置财州。

北齐文帝废州,改置褒信县。

隋开皇三年(583年),改褒信县置沈丘县,沈丘县名由此始。

唐初,沈丘县属颍州,贞观元年(627年),舒城入沈丘,沈丘县废归汝阴县(今阜阳)。神龙二年(706年)复置沈丘县。

五代、宋、金、元时期均置沈丘县,先后属颍州,沈丘县废,归属汝阴县(今阜阳)。顺昌府颍州,治所一直在临泉古城。

明弘治十年(1497年),割陈州、项城、颍州三处边隅之地,新置沈丘县,治所由临泉古城迁到乳香台(今沈丘县老城),属陈州。至此,今沈丘县的行政区域基本定型。

1947年9月建沈丘县,1949年3月恢复原制设九个区,辖132个乡。1950年,县政府由老城迁至槐店,即今沈丘县城。1953年属商丘专区,1958年属开封专区,1961年属商丘专区,1965年属周口专区,1969年属周口地区,2000年属周口市。

沈丘县历史悠久,有丰富的历史文化遗产,以下是部分介绍:

1.沈丘青三彩又称沈丘剔花彩陶

,起始于秦汉时期的绿青釉,演变于隋唐,延续于宋元,兴盛于明清。近代以来,由于种种原因,该技艺逐渐衰落。初创时期主要在胎体上施青釉为主,黄、红釉为辅,故名青三彩。

该技艺上以刀、针代笔,剔、刻、刮并举,使画面产生黑、白、灰艺术效果。“青三彩和唐代三彩同出在一个朝代。唐代三彩早已闻名中外,沈丘青三彩仍是‘养在深闺人未识’!”胡隆祯说,作为传承人,他的梦想就是把沈丘青三彩技艺传承下去,让家乡的泥土绽放光彩,走向全国乃至世界。

沈丘县石槽乡龚寨村位于沙河南岸,地势平坦,土地肥沃。隋唐时期龚寨窑采用的陶土是取自当地的胶泥,窑工又称之为"黄河淤",即黄河泛滥后沉积下来的黄色黏土。其性软,可塑性较强,可制作造型较为复杂的陶器。

2.槐店清真寺

,中国伊斯兰教古寺,原名“至元寺”、“老寺”。坐落在河南省沈丘县槐店镇东关。据《沈丘县志》载:该寺始建于元世祖至元十年(1273 年),由元初西征时来华的波斯人阿力所建。明嘉靖三年(1524 年)重修,后因西北回民迁居该县而加以扩建。明崇祯年间遭兵燹。清顺治以后,有回族籍马姓教民对该寺进行了扩建。

该寺的建筑风格独特,由大门、二殿、正殿和望月楼组成,整体呈现出伊斯兰教的特色。大门上方有一块阿拉伯文的匾额,上面写着“清真寺”三个大字。二殿是一座歇山式建筑,屋顶上覆盖着绿色的琉璃瓦,显得格外壮观。正殿是该寺的主体建筑,也是最壮观的建筑之一。它是一座重檐歇山式建筑,屋顶上覆盖着金黄色的琉璃瓦,殿内供奉着伊斯兰教的圣物和经典。望月楼是该寺的最高建筑,它是一座八角形的楼阁式建筑,屋顶上覆盖着绿色的琉璃瓦,楼内供奉着伊斯兰教的月神。

该寺是伊斯兰教在沈丘县的重要活动场所,也是当地回族群众的宗教中心。它不仅是一座宗教建筑,也是一座历史文化遗产,具有重要的历史、文化和艺术价值。

3.晓顶寺,

位于河南省周口市沈丘县槐店镇西边的杨营,沙河北岸。该寺供奉人祖爷、女娲娘娘,在解放前殿宇林立,香火旺盛,每年春天二月二至三月三庙会期间,方圆数县的善男信女都会前来拜神求福。

解放后,该寺的庙宇被拆毁,在九十年代后陆续得到了复建。

4.李鸣钟故居

位于河南省周口市沈丘县长安街路北,建造于1936年,是省级文物保护单位。该建筑风格中西合璧,既有中国传统的四合院,又有西方的别墅式建筑。这座建筑分为三个部分:生活区、书房区和展览区,占地面积约2000平方米,建筑面积约1000平方米。故居内部陈设保存完好,展示了李鸣钟生平事迹和家庭背景。

1976年李鸣钟故居被公布为县级文物保护单位,2000年被省政府公布为省级重点文物保护单位,2009年被沈丘县委、县政府命名为“沈丘县青少年爱国主义教育基地”,2013年,被周口市委宣传部命名为周口市第五批爱国主义教育示范基地。2016年被列为“河南省青少年爱国主义教育基地”。

5.乳香台,又名“香台”,因台上有一座玉皇阁,里面供奉着玉皇大帝,又称“玉皇阁”。该建筑始建于明嘉靖年间,是一座砖石结构的建筑,高三层,飞檐斗拱,气势雄伟。玉皇阁的一层供奉着玉皇大帝的神像,两旁有文武百官的塑像;二层供奉着太上老君的神像,两旁有八仙的塑像;三层供奉着王母娘娘的神像,两旁有十二生肖的塑像。乳香台是沈丘县的标志性建筑之一,也是当地人民的信仰中心。每年农历正月初九和九月初九,都会有大量的香客前来朝拜,祈求玉皇大帝保佑平安健康、风调雨顺、五谷丰登。

6.沈丘县青堌堆:位于县城东南约7公里处,堆高约3米,面积约500平方米。1978年出土了石器、陶器、骨器等珍贵文物,现为省级文物保护单位。

7.位于河南省周口市沈丘县东北的卞路口乡孙寨东南的东冢遗址,又叫孙寨遗址。该遗址面积5万平方米,文化层厚1-3米。遗址原是高地,现已平去许多。遗址发现有红烧土,陶片以灰陶为多,有少量的红陶。

东冢遗址是新石器时代的文化遗址,对于研究当时的历史文化和社会发展具有重要价值。

8.华佗冢,又名华祖庵,位于河南省周口市沈丘县槐店镇沙颍河南岸。据《三国志》和《后汉书》记载,华佗死后就葬在这里。

华佗冢的冢高约 3 米,周围面积约 2000 平方米。冢前有碑亭,亭内有明代正德年间所立的“汉神医华公之墓”石碑。冢旁有一庙宇,名为“华佗庙”,庙内有华佗像和一些与华佗相关的文物和史料。

华佗是东汉末年著名的医学家,他精通内、外、妇、儿、针灸各科,尤擅外科,被后人称为“外科圣手”“外科鼻祖”。他发明了“麻沸散”,开创了世界麻醉药物的先河。此外,他还创编了“五禽戏”,为人们强身健体提供了有效的方法。

华佗冢作为纪念华佗的重要场所,吸引了众多游客和医学爱好者前来参观和瞻仰。它不仅是一处历史文化遗迹,也是中华医学传统的象征。对于研究汉代医学史、文化史以及华佗的生平与成就具有重要的价值。

需要注意的是,以上是对华佗冢的一个简要介绍,如果你对华佗或华佗冢有更深入的研究需求,建议查阅相关的历史文献、学术研究或参观实地,以获取更详细和准确的信息。同时,保护和传承历史文化遗产是我们每个人的责任,我们应该珍视和保护好这些宝贵的文化财富。