长春观建筑

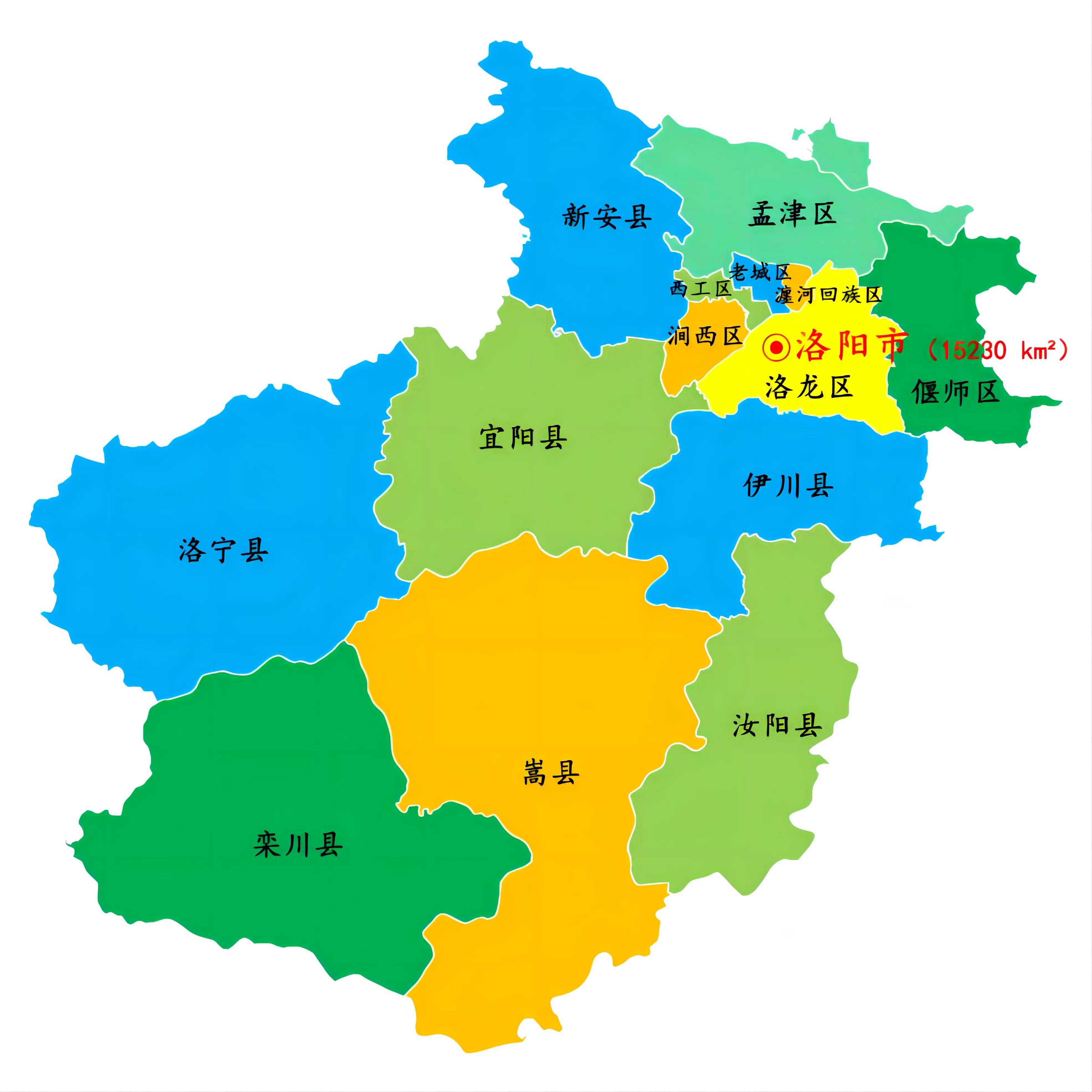

长春观位于大东门外蛇山尾端,双峰山坡。是武汉市现今保存较为完整的一组道教建筑群。

长春观创建于元代,为祭奉道人邱处机(道号长春子)而建,邱处机字通密,山东栖霞人,原潜修龙门山,是道教全真教的创始人重阳祖师王哲的门人,曾受成吉思汗的召见,有“一言止杀”的传说。金兵南下时,邱遣其弟子,掩埋死亡百姓,“招抚天下流民,全生安堵”。后元世祖忽必烈封邱为“长春全德神化明应主教真君”。清代皇帝乾隆曾题“万古长生不用餐霞求秘诀,一言止杀始知济世有奇功”的联句,赞扬邱的功德。由于长春观崇奉的是道教全真教派,故以邱处机的道号“长春子”作为观名。

《长春观志》记载,曾被誉为“江楚名区,道子云集之处,黄冠皈依之所”,有“春风吹拂双峰树,紫气氤氲万缕烟”之句,描述其香火的盛况。当其鼎盛之时,“为湖北丛林特著,屋宇千间,道友万数,香火辉煌,绳绳弗替,可谓盛矣”。

长春观在清咸丰年间(约1853年)曾遭兵燹,同治二年(1863年)住持道人何合春募捐修葺,重建紫微殿、玉皇阁、三皇殿、四官殿、来成殿暨客堂和殿后登山石工驳岸。使“庙貌森严,回复壮观”。1931年长春观又进行了一次修缮,使其建筑规制,布局结构,更臻完善。整个道观前临武珞路,背依双峰山,依山而筑,层层递进,其布局以中间五重大殿为中轴,大体分为3部分,中间的五重大殿由下而上依次为灵官殿、二神殿、太清殿、古神祇坛、古先农坛。在古神祇坛与古先农坛之间有石砌台阶,从两边分级而上,此处下叫“地步天机”,上称“会仙桥(字迹均已不存)”。五重大殿之西,有十方堂、经堂、大客堂、功德祠、大士阁、来成殿、藏经阁等建筑。其东为斋堂、邱祖殿、方丈堂、世谱堂、纯阳祠、天图亭等。别有财神殿、厝屋也在东边前临马路之处。整个布局井然有序,群而不散。

长春观的观宇大多为砖木结构,歇山大顶,有的重檐舒翼,有的单层飞展,古朴端庄,气势雄伟。栋梁雕刻有人物故事、花鸟纹饰,镂刻细致,图案精巧。其中古神祇坛殿外走廊石柱上的石雕小狮,姿态各异,形象生动可爱,尤为观中石雕艺术的佳作。

各神殿中原都有木雕神像,据说,这些神像,造型生动,雕刻细腻,技艺精湛,还有在修建长江大桥时,从蛇山吕祖阁移迁于长春观的吕洞宾卧像和“五百灵官”,在雕刻艺术上都有很高的造诣。这些神像在十年浩劫中,都被付之一炬,致使目前各神殿内都空洞无物。观内的其他道教文物和设施也遭到不同程度的破坏,部分房屋和神殿被拆除或移作他用。

据中华民国三十五年(1946年)测绘的《武汉市扩大市区地籍原图,长春观地籍图》标明,长春观庙基占地为18080.09平方米,解放后因扩宽武珞路占去庙基约2106平方米,现有庙基面积应为15974平方米。

长春观中部的五重大殿,因扩建武珞路占去最前面的一殿,现实际为四重大殿。近年来对前面的两殿进行了修缮,第一重大殿的临街之处,有一对雕镂生动的镇山石狮,立于山门的台阶两旁,朱漆的圆形大门门楣上楷书“长春观”3个擘窠大字,鲜明醒目。该观被列为市一级的文物保护单位,在紧靠大门的东墙上,嵌有武汉市人民委员会1959年6月公布的大理石文物保护标志一方。朱门赭墙银狮挺立,显得气势端庄,雄伟壮观。

长春观是武汉市道教文物荟萃之地,曾几经毁坏,但大部分神殿建筑,基本上保存下来,它那古朴典雅的建筑形制,精湛的雕塑艺术,是劳动人民智慧的体现。该观地处交通要道,双峰山高43.43米,古有松岛之称,保护此一文物建筑,对发展旅游事业和宗教的研究活动,都具有重要意义。